こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。

離れて暮らす親の老いと向き合いながら、50代の今を大切に暮らしています。

このブログでは、看護師としての経験から日々寄せられるご家族の相談ごとや、同じ立場の方に役立つ情報をお届けしています。

離れて暮らす親が、「もし自宅で体調を崩し、動けなくなったらどうしよう?」「すぐに駆けつけられない…」と、不安に感じたことはありませんか?

実際に、「一人で倒れていたら…」と想像するだけで、心配になる方も多いのではないでしょうか。

私自身も同じような不安を抱えながら、遠方で暮らす親のことを思い、日々できる備えを模索しています。

そんな中で見つけたのが、「救急医療情報キット(緊急連絡カード)」という存在です。

これは、救急時に備えて必要な医療情報や緊急連絡先をひとまとめにして、自宅の冷蔵庫などに保管しておくもの。

救急隊が駆けつけた際、すぐに中身を確認できるようにすることで、迅速で的確な対応が期待できます。

この記事では、看護師として30年以上医療現場に関わってきた私が、「救急医療情報キットとは何か?」「どのように取り寄せるのか?」「どうやって使うのか?」について、わかりやすく解説します。

最後に、私が医療の現場で出会ったある方の実例もご紹介します。

実際にどのように備えているのか、参考になれば嬉しいです。

救急医療情報キット(緊急連絡カード)とは?

「救急医療情報キット」とは、ひとり暮らしの高齢者などが自宅で体調を崩したとき、救急隊員や医療機関が適切な救急活動を行えるよう、本人の医療情報をまとめて保管しておくキットです。

たとえば自宅で倒れた場合、キットの中身を確認することで迅速に対応できます。

この制度は全国共通ではなく、各自治体が独自に実施しています。

そのため、名称や対象者、配布方法などは地域によって異なります。

「うちの地域ではどうだろう?」と思ったら、市区町村の窓口やホームページで「救急医療情報キット」「緊急連絡カード」と検索してみるのがおすすめです。

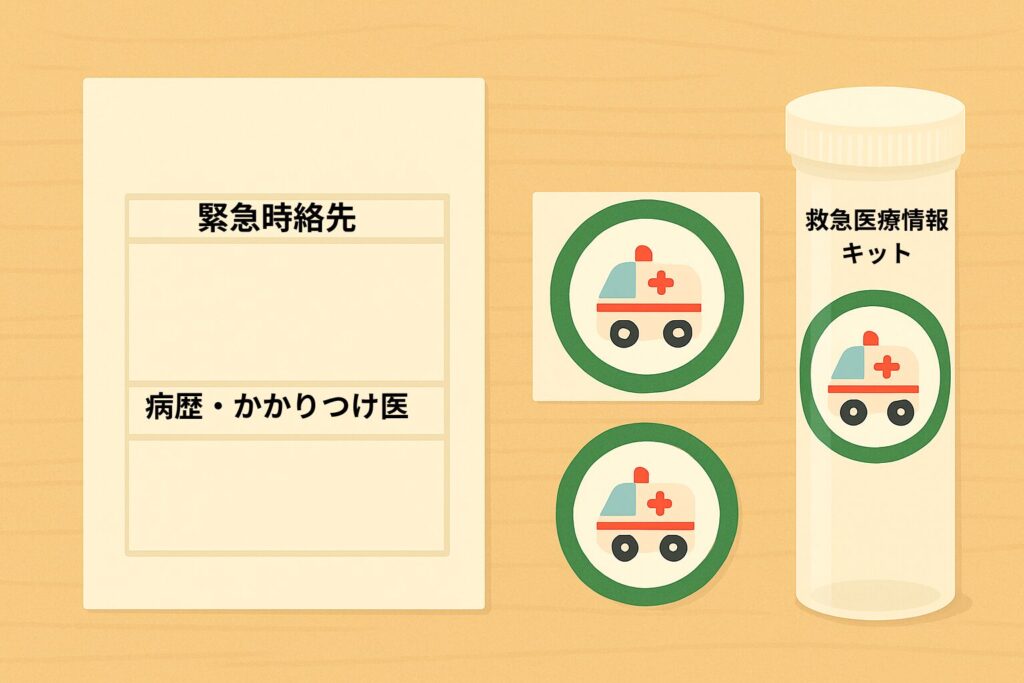

救急医療情報キットの例(地域によって名称や内容は異なります)※イラストはイメージです

対象となる方は?

救急医療情報キットの対象者は、市区町村によって異なりますが、一般的には次のような条件が多く見られます。

- 65歳以上の高齢者(多くの自治体で65歳以上を基準としています)

- 一部の自治体では、75歳以上を対象にしている場合もあります

- ひとり暮らしの高齢者

- 日中ひとりになることが多い高齢者

- 障害者手帳をお持ちの方

- 持病や健康面に不安がある方

対象条件は自治体によって異なります。

詳細は、お住まいの地域の担当窓口に確認するか、市区町村の公式ホームページで「救急医療情報キット」や「緊急連絡カード」と検索してみてください。

どうやって取り寄せるの?

救急医療情報キットの配布場所は自治体によって異なりますが、一般的には次のような窓口で配布されています。

- 高齢福祉課、高齢者支援課、長寿いきがい課 など

- 障害福祉課(障害者対象の場合)

- 健康推進課(保健センター内にある場合もあり)

- 地域包括支援センター

- 消防署

多くの場合、申請書に必要事項を記入して窓口で受け取ります。

本人確認のため、以下のような書類の提示を求められることが多いので、事前に用意しておきましょう。

- 運転免許証

- 健康保険証

- マイナンバーカードなど

最も確実な方法は、お住いの市区町村のホームページで「救急医療情報キット」と検索するか、上記の窓口へ直接問い合わせて確認すると安心です。

詳しくは、お住まいの地域の公式ホームページをご確認ください。

例: 三鷹市公式ホームページで「救急医療情報キット」の詳細を見る。

https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/028/028241.html

どうやって使うの?

緊急連絡カードには、万一のときに備えて必要事項を記入します。

フォーマットは市区町村によって異なりますが、一般的には以下の項目が含まれています。

- 緊急時の連絡先

- かかりつけ医や持病などの医療情報

- 薬剤情報提供書(写し)

- 診察券(写し)

- 健康保険証(写し)

- 介護保険証(写し)・ケアマネジャーの連絡先

記入後は専用の容器に入れ、冷蔵庫に保管します。

冷蔵庫の外には、救急隊員が一目でわかるようにステッカーを貼っておくのが一般的です。

※イラストはイメージです

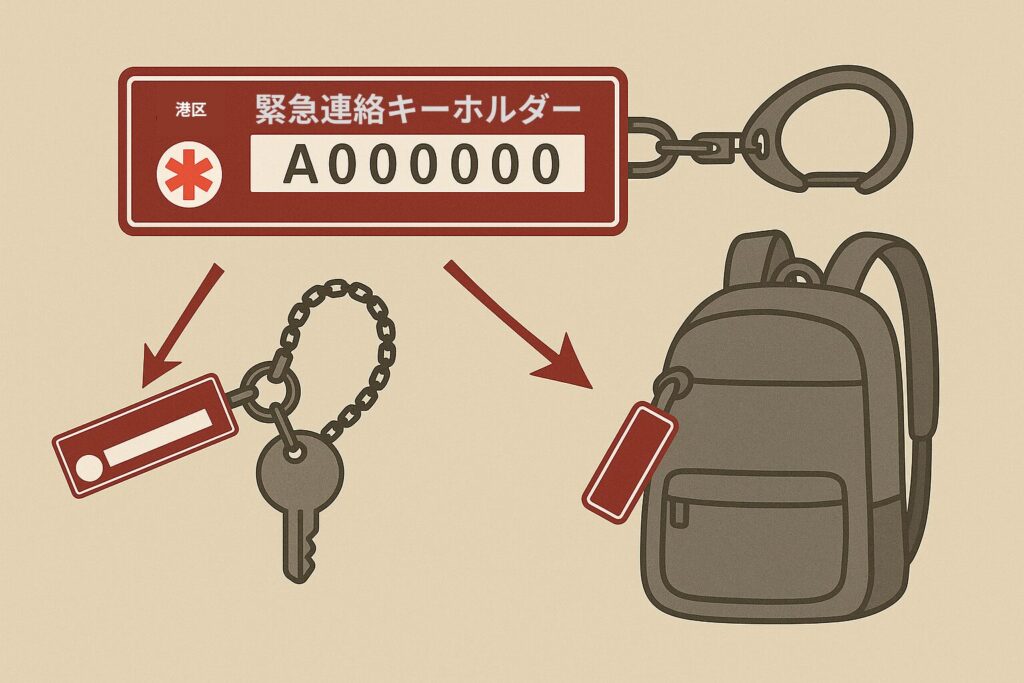

また、外出先での緊急対応時に本人情報をすぐに確認できるよう、救急連絡キーホルダーを備える市区町村もあります。

救急医療情報キット(緊急連絡カード)を用意するメリット

救急医療情報キット(緊急連絡カード)を用意しておくと、持病や服薬などの情報を迅速に確認でき、適切でスムーズな対応が可能になります。

さらに、親族への連絡が早くつながることで、救急情報シートには記載しきれない追加情報も共有できます。

注意点

キット管理する情報は、定期的に見直し最新の医療情報に更新しておきましょう。

そうすることで、いざという時にあわてずに行動ができ、適切な治療が迅速に開始されます。

親御さんを守ることができますね。

離れて暮らす親御さんの「日々の様子が気になる」という方には、見守りプラグなどの見守り機器を活用する方法もあります。

ご家庭の状況に合わせて、無理のない形で見守りを続けられる点が魅力です。

離れて暮らす親御さんを日常的に見守る方法については、下記の記事で詳しくまとめています。

「実例紹介」遠くに家族がいても、地域と備えで安心できる

先日、病院に入院手続きをしに来られた高齢の方のお話です。

ここでは、仮にAさんとします。

Aさんは一人暮らしで、お子さんは遠方に暮らしているため、何かあったときすぐに駆けつけられる状況ではありませんでした。

ですが、Aさんは地域の仲間と日頃から交流を大切にしており、ちょっとした体調の変化も仲間同士で声を掛け合いながら助け合っているとのこと。

さらに、Aさんは「もしもの時に備えて」と、外出時にも常に緊急連絡キーホルダーを持ち歩いていました。

Aさんは、「子どもたちは、それぞれの生活があり、忙しいからね。

「遠くの親類より近くの他人だよ。」と笑ってお話してくれました。

ご本人の「自分のことは自分で守るためにできる備えを」という前向きな姿勢と、地域とのつながりが相まって、とても安心感のあるケースだと感じました。

「すぐに家族が来られないから不安」ではなく、「備えておくことで、助けを得られる環境を作ることはできる」ということを、改めて教えていただいた出来事でした。

「もし親が突然入院したらどうする?」と不安に思われる方へ。

「親が突然入院!落ち着いて対応するために知っておきたい3つの準備」の詳細はこちらをご覧ください。

まとめ

「救急医療情報キット」とは、ひとり暮らしの高齢者の方などが自宅で体調を崩し動けなくなってしまった時に、迅速かつ適切な対応を受けるための心強い備えです。

あらかじめ医療情報や連絡先を整理しておくことで、救急隊や医療機関が状況を正確に把握でき、早期に治療を開始することができます。

また、遠方に住む家族にとっても安心材料となります。

例えば、普段から地域の方とのつながりを持ちながら、このキットや緊急連絡キーホルダーを活用している高齢者の方は、体調の変化があった際に周囲がすぐ対応できます。

家族がすぐ駆けつけられない状況でも、地域と備えがその不安をカバーしてくれます。

「もしもの時」に慌てないために、今から準備を始めておくことが大切です。

救急医療情報キットは、あなたや家族の命を守るための小さな一歩になります。

できることから、一緒に始めましょう。

次回予告

●次回は【高齢の親の転倒を防ぐ!】看護師が伝えたい、入院・在宅で選ぶべき安全な靴をお届けします。

入院中は安全に過ごすため、また退院後の筋力回復のためにも歩くことが大切です。

次回は、入院生活や通院時、日常生活にも安心でおしゃれな「快歩主義」の魅力をご紹介します。

コメント