こんにちは。看護師として30年以上、医療と介護の現場に関わってきたさくらです。

今日は、「介護離職を防ぐために知っておきたいこと」をテーマにお届けしたいと思います。

「仕事と介護の両立、もう限界かもしれない」

「責任世代の今、職場では気を張り詰めて、家では親の介護。神経がすり減ってクタクタ…」

「夜はゆっくり眠れないし、生活費や子どもの学費も重くのしかかる」

そんなふうに感じている方も、少なくないのではないでしょうか?

介護と仕事の板挟みに悩み、「もう辞めるしかない」と追い詰められてしまう前に、制度を知り、支援を受けることで、離職を回避できる道があります。

この記事では、介護離職の背景を理解し、今から備えるためのポイントをわかりやすくお伝えします。

- 介護保険制度のしくみと、申請・サービス利用の流れを知る

- 職場の介護支援制度(介護休業・時短勤務など)を把握しておく

- 公的な相談窓口を利用する

- 家族・職場と早めに相談し、協力体制を整える

私自身、看護師として30年以上病院で勤務する中で、介護を理由に仕事を辞めざるを得ないご家族の声を数多く耳にしてきました。

現場で見てきた実例や経験をもとに、少しでもあなたの心が軽くなるようなヒントを…。

このブログを通じて、「まだ辞めなくてもできることがある」と感じていただける内容になれば幸いです。

介護離職とは:どれくらいの人が辞めている?年齢層や実態をデータで解説

介護離職とは、家族や親族の介護を理由に仕事を辞めることを指します。

介護には休みがなく、仕事と介護の両立が難しくなります。

心身の疲労が蓄積し、働き続けることが困難になることが主な原因です。

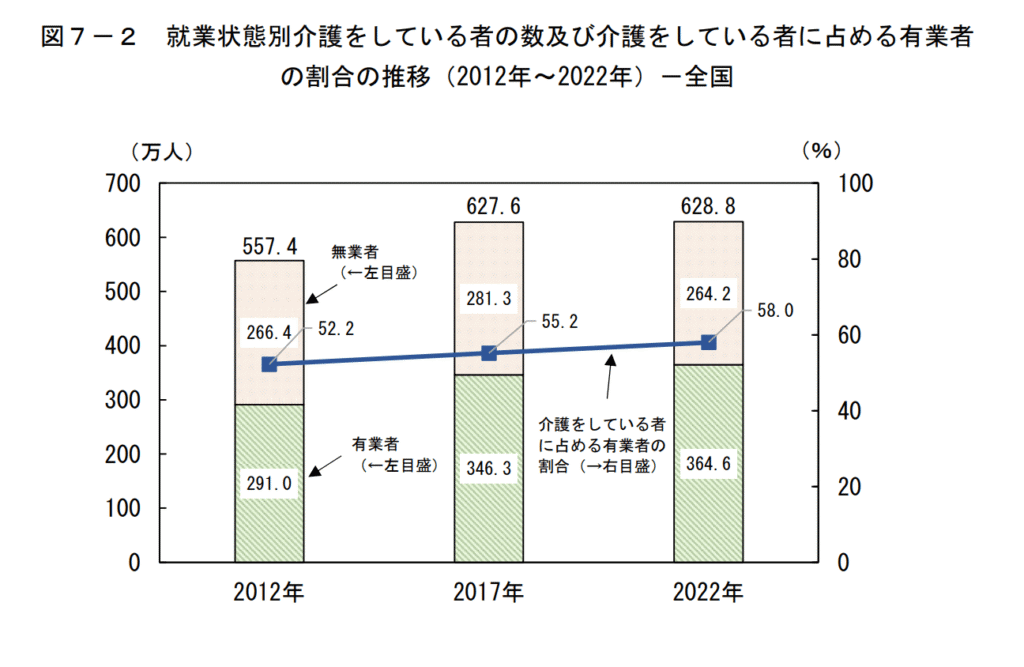

実際に、令和4年の総務省「就業構造基本調査」によると、全国の介護者は約629万人。

そのうち、約365万人が働きながら介護を担っているとされています(図7-2)。

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf

特に男女ともに「50~54歳」が介護と仕事の両立を強いられており、働き盛り世代の介護負担が浮き彫りになっています。

介護離職は本人のキャリア断念、企業の損失にもつながる、社会的な課題です。

介護を理由に離職する人は、年々増えている印象がありますが、実は「働きながら介護をしている人」も増加しています。

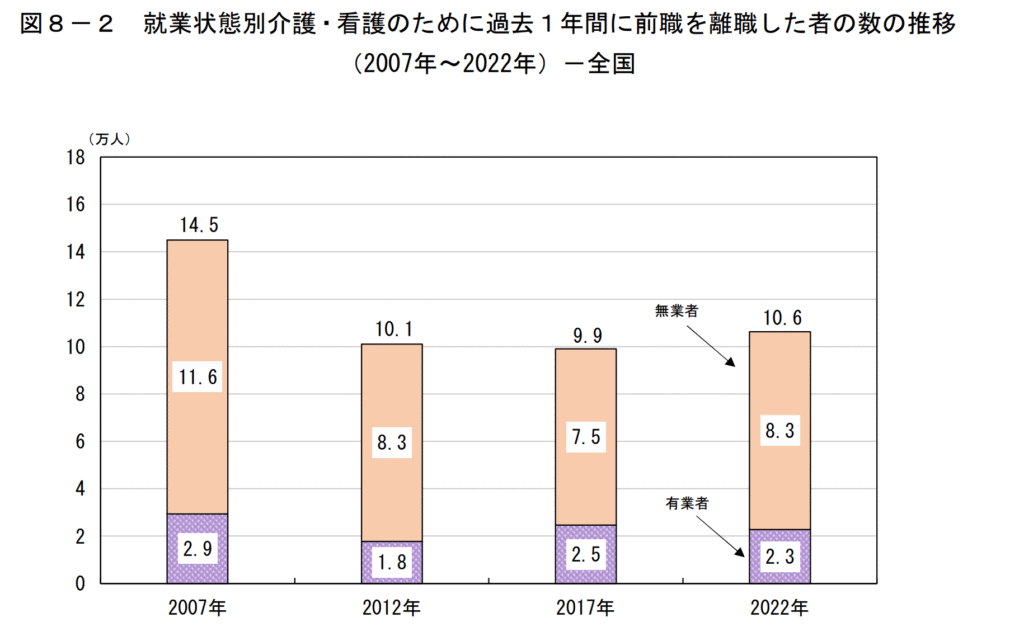

実際、2022年には1年間で約10万6千人が介護・看護を理由に離職しており、そのうち約8割が女性で、特に50〜64歳が最多層とされています(厚生労働省資料PDF、図8-2)。

※仕事と育児・介護の両立支援対策の充実に関する参考資料集https://www.mhlw.go.jp/content/11901000/001174913.pdf

https://www.stat.go.jp/data/shugyou/2022/pdf/kgaiyou.pdf

仕事と介護の両立が難しい理由とは?

さくら

さくら介護離職の原因について、一緒に見ていきましょう。

介護と仕事の両立が難しいのは、こんな理由から。

介護離職に至る背景には、いくつもの「やむを得なさ」が隠れています。

実際に現場や相談支援の場で見聞きした声、そして私自身が看護師として感じることを交えて、代表的な理由を挙げてみます。

- 介護制度の知識・情報が不足している: 支援制度があっても、それを「知らない」ことで孤立した介護になってしまう。

- 介護が一人に集中する:兄弟姉妹がいても、実質的な介護は一人で担うことが多い。

- 仕事の合間に病院から呼び出される:急な入院や定期受診の付き添い。

- 責任ある立場で仕事が休めない:管理職やチームリーダーなど責任世代である。

- 介護は長期化することもある:精神的に大きな負担になる。

- 体力的な問題:介護する側も更年期障害や慢性疾患があり、体調面の不安がある。

- 職場風土:「介護休暇」があるが、利用しづらい。

これらの理由は、一つだけで成り立っているわけではありません。

いくつかが重なり合いながら、じわじわと介護者を追い込んでいきます。

「もう無理かもしれない」と思ってしまう背景には、こうした複数の要因が絡んでいることが多いのです。

介護は予測が難しく、いつまでも続くように感じられます。

「終わりの見えない疲労」が最もつらい点ではないでしょうか?

介護離職を防ぐには?支えになる公的制度をチェック!

「こんな制度があるなんて知らなかった…」

介護離職を防ぐには、公的な支援制度や介護サービスを知って、使うことが第一歩です。

まずは、今すぐ活用できる制度から確認してみましょう。

介護保険について知る

「親が突然倒れて入院…退院後はどうするの?」

そんなときに頼りになるのが、介護保険制度です。

でも実際には、「いつ、どうやって申請するの?」「何が使えるの?」と戸惑う方も少なくありません。

介護保険は知っているかどうかで、選べる選択肢が大きく変わります。

まずは基礎的な仕組みから、手続きの流れまでを把握しておきましょう。

▼詳しくはこちらの記事へ

相談先を知る:地域包括支援センターとは

介護の悩みや不安を一人で抱えこまずに、まずは相談してみませんか?

「地域包括支援センター」は、高齢者の生活を総合的に支える公的な相談窓口です。

全国どこにも設置されていて、介護が始まる前から相談できます。

特に「親がそろそろ心配かも…」という介護予備軍の方にとって、心強い味方になってくれます。

どんなことを相談できるの?

- 要介護認定の手続きの流れ

- ケアマネジャーのこと

- 利用できるサービスや制度

- 認知症の不安、生活で困っていること

- 自宅での介護か、施設かの悩み

- 介護予防相談

保健師や社会福祉士、主任ケアマネジャーなど専門職がチームで対応してくれます。

本人だけでなく、家族の相談にも乗ってくれるのが特徴です。

「親のことを、誰に相談していいかわからない」と思ったら、まずは地域包括支援センターへ。

無料で相談できます。

介護サービスについてい知る

どんな介護サービスがあるの?

介護サービスは、「自宅で受けるもの」から「地域で利用するもの」までさまざまです。

種類や使い方を知っておくと、親に合った支援を選びやすくなります。

詳しくは以下の記事で紹介しています。

▶【居宅サービス】

自宅で受けられる訪問介護や通所介護などを紹介しています。

▶【地域密着型サービス】

近隣の施設を利用するサービス。対象地域が限定されているのが特徴です。

▶【福祉用具レンタル・購入】

手すりの取り付けや車いすのレンタルなど、生活環境を整える支援です。

職場の制度を把握・活用する

介護休業制度

介護が必要になったら、仕事を休める制度があります。

親や配偶者など、大切な家族の介護が突然必要になったら…。

仕事をしながら介護を続けるのは、とても大変ですよね。

そんなときに利用できるのが「介護休業制度」

一定期間会社を休んで、家族の介護に専念できる制度です。

- 対象:要介護状態にある家族の介護が必要な労働者

- 期間:対象家族1人につき、通算93日まで取得可能

- 特徴:分割取得(3回まで)可能

- 給付:休業中は雇用保険から「介護休業給付金」が支給されます

▼詳しくはこちら

介護休業給付金は、原則として休業開始時の賃金日額×67%が支給される仕組みです(※厚生労働省資料より)。介護休業制度について

介護休暇制度

急な通院や付き添いも対象に。短期間の「お休み制度」介護を担っていると、急に親の体調が悪くなったり、病院に付き添ったりする必要が出てくるもの。

そんなときに使えるのが「介護休暇制度」です。

- 対象:要介護状態の家族がいる労働者

- 取得可能日数:対象家族1人は年5日までで、2人以上の場合は年10日まで

- 取得単位:1日・半日・時間単位での取得も可

- 給料:有給か無給かは、会社の規定による

実際、病院の送迎やケアマネジャーさんとの面談など、短時間だけ仕事を抜ける必要がある場面では非常に助かる制度です。

介護と仕事を無理なく両立するためにも、「介護休暇制度」は知っておいて損はありませんね。

▼詳しくはこちら

厚生労働省介護休暇制度について

短時間勤務等の措置:働き方を調整して、介護との両立をめざす制度

介護のために、勤務時間を短くできる制度です。

親の介護が始まると、毎日の生活ががらりと変わります。

「フルタイム勤務のままでは無理かも…」そんな不安を抱える方も多いですよね。

そんなときに利用できるのが「短時間勤務等の措置」

働き方を調整して、仕事と介護の両立を支援する制度です。

対象:要介護状態の家族がいる労働者

内容

- 1日の所定労働時間を短くする

- フレックスタイム制度の利用

- 時差出勤の許可

- 介護費用の助成

期間:対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上

▼詳しくはこちら

厚生労働省短時間勤務等の措置について

働き方を調整できる3つの制度

介護と仕事を両立しやすくするために、勤務時間の負担を減らせる制度も整っています。

・所定外労働の制限(残業の免除):介護を理由に申請すれば、会社の決まった勤務時間外に残業をしなくても良くなる制度です。

・時間外労働の制限(残業時間の上限):残業を完全に免除するのではなく、1ヶ月24時間・1年150時間以内に制限されます。

・深夜業の制限(夜勤免除):午後10時〜午前5時の勤務(夜勤など)を免除できる制度です。

▼制度の詳細は、厚生労働省の特設ページでも紹介されています。

離職せずに乗り越えた友人と同僚の事例

離職せずに、制度を使って乗り越えたケースをご紹介します。

介護と仕事の両立は、本当に大きな悩みのひとつです。

「もう辞めるしかないかも…」と追い詰められる方も少なくありません。

ですが、「今までのキャリアを簡単に捨てれない」「自分の家庭もあり、仕事を辞めてしまったら、生活はどうなるの?」

そんな葛藤をお持ちの方も少なくないと思います。

でも、制度のことを知っていたことで、「離職しない選択」ができた人もいます。

私の友人もその一人です。

ご両親の在宅介護を続けていましたが、体力的・精神的な負担が重なり、また、親御さんを日中一人にしておくことが難しくなり、やがて施設入所を検討することに。

介護施設を見学し、ケアマネジャーや家族と相談を重ねる中で、「施設への移行=介護の終わりではなく、安心して任せるという形」だと気づき、仕事を辞めることなく働き続けることができました。

(詳しくは第18話でご紹介しています)。親を施設に入所、罪悪感と向き合うためには

また、私の職場にもこんなケースがありました。

あるスタッフの親御さんが、末期がんで在宅療養となり、「最期はどうしても自宅で看取りたい」という強い希望がありました。

上司に事情を相談したところ、理解を得られ、1ヶ月ほどの休暇を取得。

介護休業制度なども組み合わせて、大切な人の最期を穏やかに見送る時間を確保できたそうです。

「本当にありがたかった。悔いなく送り出せたことが、今も支えになっている」と話してくれたのが印象的でした。

このように、制度を知っているかどうかで、人生の選択が大きく変わることがあります。

「仕事を続ける」選択ができた人もいれば、「親の最期を後悔なく見送れた」と話してくれた人もいます。

どちらのケースにも共通していたのは、「事前に制度を知っていたこと」。

今すぐ使う場面でなくても、「知っておく」ことが自分を守る選択肢になります。

よくある質問:介護と仕事を両立したいときに知っておきたいこと

- 介護休業って、誰でも取得できるのですか?

-

介護休業は、家族の介護が必要と認められた場合に取得できる制度です。ただし、パートや派遣など雇用形態によっては対象外となることがあります。事前に勤務先の就業規則を確認しましょう。

- 制度を使うと職場に迷惑がかかるのではないでしょうか?

-

不安に思う気持ちは当然です。しかし制度は法律で定められた権利です。利用することで、結果的に離職を避け、長く働ける環境を作ることができます。

- 地域包括支援センターって、どこにあるのですか?

-

各市町村に設置されており、誰でも無料で相談できます。インターネットで「〇〇市 地域包括支援センター」と検索するか、役所に問い合わせるとすぐに分かります。

今日のまとめ

家族の介護で離職せずに働き続ける方法は、確かにあります。

大切なのは「制度を知り、支援を受ける」という一歩を踏み出すことです。

厚生労働省の調査では、令和4年の時点で「介護のために離職した人」は約10.6万人。

その一方で、介護しながら働き続けている人は364.6万人にのぼります。

けれど「介護休業等の制度」があるにもかかわらず、利用している人はわずか11.6%。

中でも実際に「介護休業」を取得したのは、たった1.6%に過ぎません。

【参考資料】厚生労働省|介護休業制度の利用実態はこちら(PDF)→育児・介護休業法等の改正について

制度が知られていない、利用しにくい、そんな理由で退職を選ぶ人も少なくありません。

でも私のまわりには、情報を集めて制度を使いながら、仕事を続けられた人もいます。

在宅介護から施設入所に切り替えたことで、離職を回避できた友人もいました。

介護と仕事、どちらかを諦める必要はありません。

あなた自身のキャリアも人生も、どうか大切にしてください。

まずは「知ること」から始めてみませんか。

●退院後の生活や施設入所については、こちらの記事でもご紹介しています。

次回予告

次回はこれまでの記事を一つにまとめ、急な入院から退院後の生活、介護保険制度やサービス、在宅か施設かの選択、仕事との両立までを整理します。

「全体の流れを知りたい」と思った時に、ここを見れば安心できる記事をお届けします。

コメント